非核・平和第46回空襲展

2025/08/23

先日広島で行われた広島平和記念式典に参加した山下さん、喜多さん達による、ピースメッセンジャー参加報告がハートプラザみそので行われました。各校がそれぞれのパートを分担し、報告をおこなうものですが、本校の2人は堂々とした報告を行ってくれました。パネル展示も充実していますので、機会があれば是非見ていただき平和について考える機会としていただければ…と思います。

|  |  |

全国中学校体育大会出場者激励会

2025/08/20

これも先日になりますが、12日に小俣支所において、お盆前後に開催された、全国中学校体育大会へ出場する選手への伊勢市からの激励会がありました。本校からは陸上800mに出場する堀江さん。軟式野球(地域クラブで出場)の、辻村颯士さん、山中紀慶さん、中耀平さんが参加しました。陸上は沖縄、軟式野球は佐賀で開催されました。それぞれベスト尽くせたと思います。

|  |  |

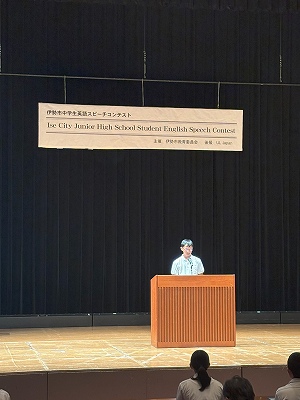

伊勢市中学生英語スピーチコンテスト

2025/08/20

先日8月8日、ハートプラザみそのにおいて、恒例の英語スピーチコンテストが行われました。本校からも2年生の北村莉久さん、大東蒼空さんの2名が参加しました。限られた時間の中、一生懸命練習したのですが、残念ながら入賞するには至りませんでした。しかし、この参加した経験はきっと、それぞれの英語のスキルアップにつながっていると思います。よくがんばりました!

|  |  |

いじめ防止に関する研修会への参加

2025/08/06

5日(火)に鈴鹿青少年の森体育館で、三重県教育委員会主催による、いじめ防止動画コンテスト研修会があり、2年生の垣澤さん、松崎さんが参加してくれました。三重県のラグビーチームであるHondaHEATの選手も参加し、情報モラルについてやいじめの防止授業などの後、意見交流会があり、貴重な体験をしてもらいました。

|  |  |

広島平和記念式典への参加

2025/08/05

明日八月六日は広島に原子爆弾が投下された日です。九日の長崎への投下の日と共に、決して忘れてはいけない日です。その日に恒久の平和を願って広島で行われるのが、平和記念式典です。伊勢市からは中学生を平和使節団という形で毎年広島へ派遣しています。本校からも山下さんと喜多さんがみなさんによる折り鶴と共に参加しました。非常に暑い日になると思いますが、平和について考える機会とし、みんなに還流してもらえれば…と思います。教育委員会の方のあいさつと結団式が本日、宇治山田駅で行われました。

|  |  |

ウォータークーラー設置

2025/08/01

熱中症対策の一環として、PTAからウォータークーラーを寄贈していただきました。水道の関係上、設置場所が限定されてしまい、体育館やテニスコートからは遠い場所になってしまいましたが、塩素の確認もされたので本日より使用することとしました。早速、生徒たちには喜んでもらえたようです。ありがとうございました。

|  |  |

県総体の結果

2025/08/01

男女バスケットボール部は県総体へ進みましたが、男子は初戦の多度中に惜しくも敗北。女子は初戦の多度中に勝利し、次戦のセントヨゼフ中に善戦しましたが、残念ながら敗北となりました。陸上では、堀江楓さんと大山茉凛さんが東海大会へ、堀江さんは全国大会への出場も決まっています。暑い日が続きますが体調管理を行い、ベストの記録を出せるといいですね!

|  |  |

中体連夏季県総体その2

2025/07/29

男子バスケットボールの会場は名張市です。やはり盆地特有の猛暑の中、ウォーミングアップに励んで、ゲーム開始です。序盤は苦戦していますが、ここからの巻き返しに期待します!

|  |  |

中体連夏季県総体

2025/07/29

本日は男女バスケットボールの夏季県総体大会が行われています。女子は亀山市の西野公園体育館にた、多度中と対戦し、見事勝利する事ができました。男子は名張市のベルウィングアリーナにて同じく多度中と対戦です。女子に続いていこう!

|  |  |

県大会出場!

2025/07/25

伊勢度会地区予選で、惜しくも準優勝となった男女バスケットボール部ですが、県大会出場をかけて南部ブロックのプレーオフに参加しました。その結果、男女ともに29日(火)から行われる県総体に出場することになりました。男子は名張で、女子は亀山でどちらも多度中学校相手に初戦を戦います。頑張ってください!

|  |